最近すっかり好きになった東京駅、

今回は丸の内口付近オアゾの『ゲルニカ』と丸の内ストリートギャラリーのアート作品をご紹介します

東京駅周辺パブリックアート“丸の内口編”をまとめようとしているうちに季節も移ろい(前回行ったのは昨年8月)、写真の撮り直しもかねて丸の内ストリートギャラリーを中心にアート散歩。

いや、アート行脚がといった方がふさわしいかもしれない。

アートも写真も好きなので苦行ではないが、オブジェの1つ1つの前で立ち止まり、作品名や作家を確認し、いいアングルを探してカメラで映すという一連の流れを繰り返すのは、一種の精神的修養に繋がっている気がするのだ。(肉体的にも鍛えられる)

街をぼんやり歩いていても楽しいが、後日にでもその街にあるアートについて調べてみることで、アートだけではなく、その街ももっと好きになれる。好きな街が増えていくのは幸せなことだ。

丸の内ストリートギャラリーとは?

丸の内ストリートギャラリーという芸術性豊かな街づくりプロジェクトが始まったのは、なんと50年前の昔から。1972年より三菱地所株式会社と公益財団法人彫刻の森芸術文化財団が取り組んでいるもので、丸の内中通りを中心に彫刻の森が所蔵する近代彫刻や、世界的な現代アーティストの作品を数年おきに入れ替えながら(※)展示していくプロジェクトだ。もちろん日本人アーティストの作品もある。

(50周年の2022年6月に一部入れ替え(12点)や新作の設置(5点)が行われ、継続作品(2点)とあわせて2024年現在19点が展示中)

ちなみに、箱根にある彫刻の森美術館は日本発の野外美術館で、敷地面積は約7万平方メートルと広く、芝生の上に彫刻が設置された彫刻庭園だ。環境芸術事業にも取り組んでおり、丸の内ストリートギャラリーだけではなく、全国の市町村へ彫刻やモニュメントの設置、彫刻作品の貸し出し等を行っているという。

なるほど、考えてみれば当たり前のことだが、パブリックアートの多くはこうした美術館の協力によって成り立っているのだろう。

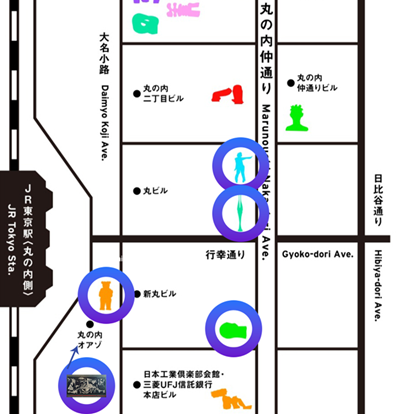

今回、私が観てきたのは下の地図(丸の内ストリートギャラリーHPより)内の〇をつけたアート作品と、丸善が入っているオアゾビル1階にある『ゲルニカ』(パプロ・ピカソ作)のレプリカだ。

見逃してしまったいくつかの作品は、また後日に観にいきたい。

『Animal 2017-01B2』 2017-2019 三沢厚彦 (日本 )

一番目立ち、人気を得ているのはこの熊蔵くん・・・いや、この熊の像ではないだろうか。この辺りでは「お、クマがいる!」と小さく叫ぶ通行人や、「クマの下で写真撮ろうか」と言う家族連れをよく見かける。

テディベアのようなふわふわの可愛さはないけれど、そのカラフルでずっしりとした巨体は、大きなビルが立ち並ぶ東京の街にあっても圧倒的な存在感を放つ。身長3メートル、重さ1.5トンということだ。

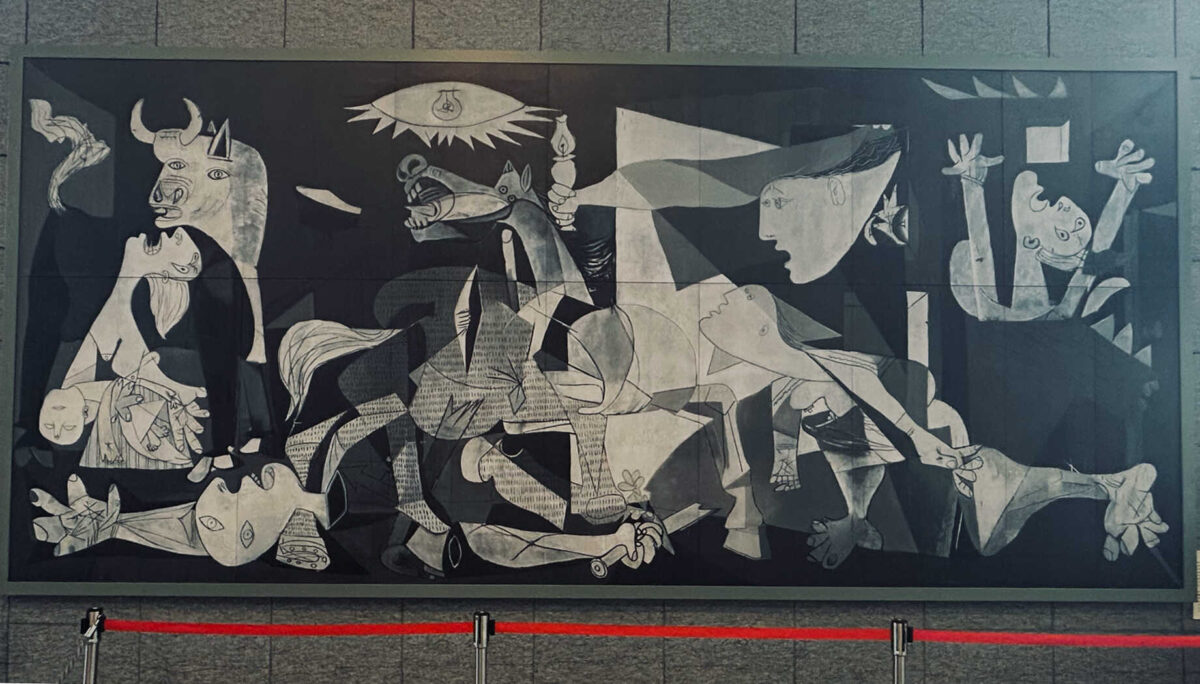

『Guernica 』※複製陶板 パブロ・ピカソ (スペイン)

いったん、ストリートギャラリーから建物内へ入る。クマが立っているすぐ後ろの建物が丸の内オアゾ。丸の内北口を出てすぐ、本屋の丸善が入っているビルだ。

その1階大ホールの壁面にピカソの『ゲルニカ』の複製陶板が展示されている。

ゲルニカ(原画)1937年制作

作品説明書より抜粋

パブロ・ピカソ(スペイン)1881-1973

1937年、フランコ将軍の要請で、ナチス・ドイツ軍はスペインのことゲルニカを全滅させた。この暴挙に衝撃を受けたピカソは、二カ月足らずで大壁画を完成、パリ万国博覧会のスペイン館で発表した。爆撃の直接的な表現は避け、鮮やかな明暗の対比のうちに故国の悲劇を象徴的に描ききった「ゲルニカ」は、20世紀という“戦争の世紀”にあって、平和への希求をこめた記念碑的作品となった。

ゲルニカへの攻撃は史上初の本格的な無差別攻撃だったといわれている。男たちのほとんどは戦闘に出ていたため、ゲルニカの街は女性と子供ばかりだった。作品内左には、乳飲み子の屍を抱いて絶叫する女の姿がある。

なお、作品が黒と白のモノクロームなのは視覚的なインパクトを狙ったとともに、戦争という救いのない(=色彩のない)光景をモノクロで描くことで激しい怒りや批判、犠牲者への哀悼の意が込められているという。

隣国ロシアによるウクライナ侵攻が始まったのが2022年2月。戦争や平和維持というのは、決して他人事ではないことは誰しも心の底では知っているはず。

死期が近い年齢になり天才画家が残したモノクロームの反戦画、ぜひオゾフを訪れることがあれば立ち止まって観ていただきたい。

『眠れる頭像』1983 イゴール・ミトライ (ポーランド)

オゾフの建物を出て、ストリートギャラリーへ戻る。丸の内中通りへ移動し、有楽町駅方面に向かってアート作品を探しながらまっすぐ歩いていく。

すぐに目に入ったのが巨大な頭像。まるで誰かの忘れ物のように、大きな頭が転がっている・・・!工事現場を背景にしても、芸術作品は芸術作品としての風格を保ちながら風景に溶け込み、そのへんに凄さを感じるのは私だけだろうか。

包帯に覆われた顔は永遠の瞑想に耽っているのだとか。作家であるミトライは言っている。「私は、絶え間なく人間を探求しながら、私自身の根源を再び見いだそうと努めている」

意味深な頭像である。

『ニケ 1989』 1991 パヴェル・クルバレク (スイス)

「髪飾りみたい!」と思ったのは、作家パヴェル・クルバレクが鍛造の宝飾クリエーターとしても活躍していたことも関係あるだろう。

1928年にチェコスロバキアの代々続く鍛冶屋の家に生まれたパヴェル・クルバレクは1968年にスイスへ移住し、「鍛冶屋だからできる」古典的で抽象的な彫刻で自身を表現し、鍛造の宝飾クリエーターとしても活躍した。

なるほど、『サモトラのニケ』と聞けば、すらりと背の高い女神がそこにいて、背面のリボンのような形は翼を表しているのだ・・・と見えてくる。

高さ7メートル。街中にすっかり溶け込んでいる様子の背の高い女神だった。

『Trans-Double Yana(Mirror)』2012 名和浩平(日本)

フランス・ルーブル美術館に作品が展示されたこともある、日本を代表するアーティストの名和浩平。

丸の内ギャラリーに立つ『Trans-Double Yana(Mirror)』はTransシリーズの一つ。

Trans

http://kohei-nawa.net/ja/projects_category/trans/

3Dスキャンしたポリゴンの表面にエフェクトをかけ、そのデータを再び実体化する《Trans》。存在の面影をすくい出すように人体モデルから読み取った情報(Voxelデータ)が、実体に対して影となり、現実と仮想世界のパラレルな関係を生み出している。さまざまなシルエットを造形した流動性のある三次局面の表皮は、虚ろなエネルギー体となって立ち現れ、デジタル空間における存在のリアリティーを問いかける。

名和浩平の作品について調べてみると、Transシリーズの他、2000年代初期に発表された情報化時代を象徴する「PixCell」シリーズ、大小の球体 (セル) の配置や構成により空間にリズムを与える「Rhythm」シリーズ、広島県福山市の禅寺「神勝寺」にあるアートパビリオン「洸庭(こうてい)」など様々な作品があり、面白い。

その世界観を理解しようとすると難しく感じるかもしれないが、街中に立つ彫刻はスタイリッシュで輝いていて、ユニークだ。私はアーティスティックなダンサーや、フリルの衣装を着た女性の道化師を連想した。

丸の内口付近パブリックアートめぐり②に続く

丸の内口付近パブリックアートめぐり② ◀こちらをクリック

▼東京駅八重洲口編はこちら

[東京] 八重洲口徒歩10分圏内パブリックアート